На этой пьесе Шекспира словно лежит отсвет недавно написанного «Гамлета», но, что неожиданно, здешним «принцем» оказывается девушка, причем совсем не благородных кровей. Первые же слова Елены о великом горе от потери отца поразительно похожи на первый монолог Гамлета, а речь графини Руссильонской к отправляющемуся на войну сыну Бертраму – на поучения Полония Лаэрту.

Но очень быстро рассказ встает на свои собственные рельсы, и мы выясняем, что Елена страстно влюблена в Бертрама. И теперь эта любовь движет сюжет до самого конца пьесы: Елена отправляется к королю, чтобы излечить его от смертельного недуга, используя знания, которыми наградил ее отец-лекарь; в награду просит выдать ее замуж за Бертрама, несмотря на сословную пропасть между ними; Бертрам возмущен тем, что его буквально «без него женили», и говорит, что женой посчитает Елену только лишь если она родит ему сына в его отсутствии; в походе Бертрама настигает известие о смерти Елены, и он с ужасом и раскаяньем понимает, какой бриллиант он потерял...

Мы не первый раз встречаем у Шекспира такую остроумную и чрезвычайно деятельную героиню (вспомните хотя бы Виолу из «Двенадцатой ночи» или Розалинду из «Как вам это понравится»), но именно Еленой отдельно восхищался Бернард Шоу, считая ее прототипом сильных героинь Ибсена. Элли Пирси создает на сцене Глобуса свою Елену: не только целеустремленную и стойкую, но и нежную и целомудренную.

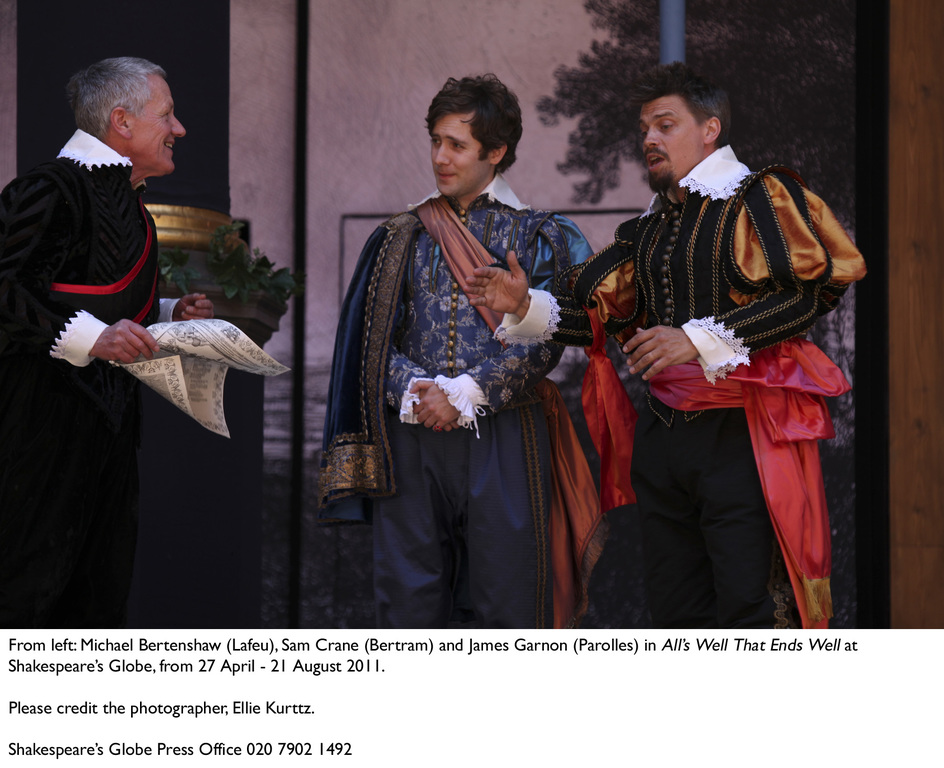

Бертрам Сэма Крэйна тоже не просто жестокий лоботряс, чрезмерно озабоченный своим аристократическим статусом, а скорее незрелый юноша, слишком подверженный дурному влиянию главного мерзавца пьесы Пароля (великолепный завсегдатай глобусовской сцены Джеймс Гарнон), а на деле уже ответно влюбленный в Елену, – ему лишь нужно время, чтобы осознать свое чувство.

Через непонимания, обиды, столкновения и потери этих двоих главных героев, а также через неизменные остроумные пикировки (еще раз обращаем внимание на Джеймса Гарнона – он прекрасен в роли противного труса Пароля) история приходит к развязке (счастливой, как следует из названия), и венчается традиционной глобусовской джигой, особенно уместной в этой постановке.

После легкого, стремительного спектакля Джона Дава остается только удивляться плохой репутации пьесы: ее редко ставили, и после неудачной постановки середины XVIII века, когда исполнители получали травмы, болели, и даже умирали, пьесу и вовсе стали считать не менее проклятой, чем «Макбет».