О тех, кто вышил 90-е

Спектакль Театра Наций, поставленный по прозе петербургского математика и беллетриста Романа Михайлова, поводов для ностальгии не даёт. Однако превращает великую и опасную эпоху в волшебное время, где свобода неотделима от кровопролития, а любовь – от смерти.

В спектакле четыре действия и три нестандартных антракта. Первое действие – почти бессловесный пролог, 20-минутный каскад образов в сопровождении меланхоличных гитарных переборов (Фёдор Журавлёв значится в программке как музыкант-мультиинструменталист, его имя – среди тех, кто придумывал «Сказку», но могло бы быть в списке исполнителей: музыкант почти не покидает авансцену все 3 часа 50 минут, что длится спектакль, формируя звуковое пространство оттенками пока; гитарная сентиментальность превращается в нойз; саунд здесь – полноправное действующее лицо). Первый антракт – 3 минуты, чистая формальность для смены декораций – и пауза для смены интонации;

тихий приглушённый свет в зале обращает сон в явь, перемещает из мира фантазий к собственно истории, тоже, впрочем, полной снов.

Второй антракт чуть дольше, но всё равно короче обычного, 15 минут, примерно треть его «сьедает» кинопроекция под песню «Белые розы». А в течение третьего относительно большого антракта действие вообще не прекращается – Леусь (Глеб Пускепалис), один из героев «Сказки», всерьёз уверовавший, что племянник священника и сам становится священником, многословно проповедует развесившей уши вокзальной проститутке (Наталья Ноздрина), её случайным дружбанам с дембелем (Михаил Уманец) во главе и довольно большому числу зрителей, пожертвовавших буфетом и туалетом.

Я так подробно останавливаюсь на структуре спектакля, чтобы сразу, с порога хоть немного передать его масштаб;

«Сказка» – скала, новый эпос, магический реализм по-русски, роман воспитания, роман грёз, исторический роман, властно заполняющий всё отпущенное ему театральное время; спектакль, способный проникнуть в сны;

и это близкое к наркотическому воздействие не зависит от нашего личного отношения к «Сказка».

Вот я насколько восхищён, настолько и озадачен спектаклем; если предыдущая работа Могучего, два эпизода «Трёх толстяков» (или его предыдущая работа в Театре Наций – «Circo Ambulante» 2012 года), приводили меня в абсолютный экстатический восторг, то «Сказка», скорее, bad trip. Попробую разобраться в причинах, не злоупотребляя раскрытием сюжетных поворотов: «Сказка...» – редкий в театре проект (навскидку из недавнего вспоминаются только «Палачи» Кирилла Серебренникова), где сюжет имеет значение;

сценарий Андрея Могучего и Светланы Щагиной, сплетающий несколько рассказов Романа Михайлова и обрамляющий их сказкой Петра Луцика и Алексея Саморядова, мог бы лежать в основе кинофильма.

Ближайший аналог «Сказки» – по настроению, чувственности, отношению к 1990-м и горькой романтике – фильм Сергея Соловьёва «Нежный возраст»; и это не единственная киноассоциация; но по порядку.

Пролог «Сказки» начинается с явления Человека с ружьём: это Лия Ахеджакова в кожаной тужурке и с берданкой в руках, то ли потерявшийся во времени комиссар, то ли потусторонний партизан, участник перманентно ведущейся на Руси войны всех со всеми.

Ходят тучей чумазые лесные жители – лишенцы из антиутопий, контуженые дядюшки Ау, бездомные домовые или подуставшие, растерявшие в дорожной пыли весь бойцовый дух крестьяне, зерна русского бунта из луциксаморядовской «Окраины»;

в прологе этот молчаливый «хор» современной трагедии смотрит на постапокалиптическом экране из мятой, жёваной бумаги футбольный матч; трансляцию прерывает штурм Останкино: сказка – сказкой, но время действия – 1993 год – задаётся точно. Топчет планшет сцены гигантская курочка Ряба, помогая молодому человеку в форме советского школьника вылупиться из яйца. В завершение действия-пролога партизан Ахеджакова расскажет на новый лад сказку про золотое яйцо; с финалом, который соблазнительно толковать в актуальном политическом ключе: «Восстанет против мыши человек – дождусь ли?» Ручаться, что такой смысл закладывался авторами, не решусь; зато – бывают же странные совпадения – обнаружил, что серый как мышь зайчик вместо аватарки соседствует рядом с моей фамилией в архивах журнала «Афиша», куда я писал о «Circo Ambulante».

Величаво, будто пава, проплывает по тёмному лесному государству снежно белая красавица в кокошнике – дальше, в «реалистической» части она станет Оксаной, мечтой главного героя. Это Муся Тотибадзе, у которой, действительно, роль главной героини, но если вы пойдёте на спектакль исключительно из-за неё, рискуете разочароваться:

участие Тотибадзе – чисто символическое, она – царевна-лебедь и принцесса Грёза; невозможная первая любовь и путеводная звезда героя.

Его монолог поможет мне в кратком пересказе – для тех, кто всё же желает знать, что будет происходить на сцене.

«Самойленко Андрей, мне 25 лет, я лежал в больнице, в третьем отделении, героин приносили по пятницам, приносил странный парень в капюшоне, мы его поймали, отняли у него наркотики и сожгли их на костре, старик подходил к окну и кого-то ждал, а потом его скручивали санитары, а ещё мы подарили цветы Богу, а взамен просили любви, и мы поехали в Москву, чтобы встретить мою любовь Оксану, мы с ней поженимся, и откроем фирму где будем заниматься столярным делом, а это мои друзья, Леусь, он священник и дядя его тоже был священником, а это Игнат, он ангел... не надо в больницу... я говорил, а по лицу текли слёзы... я оттолкнул двух милиционеров, и мы побежали...».

После смерти тёти чёрные риелторы оттяпали у Андрея квартиру; выброшенный на улицу парень угодил в психушку в ста с чем-то километрах от Минска, где нашёл друзей, таких же полунормальных, юродивых, блаженных, не замечающих зла. У Андрея с головой и правда не всё в порядке – он признаёт, что бывают моменты, когда он раздваивается, и пока один Андрей разговаривает, ест, спит, другой чувствует себя страшно одиноким, стоящим в шаге от бездны.

Эта особенность героя дала повод разделить роль между двумя актёрами, братьями-близнецами Павлом и Данилой Рассомахиными: красивый формальный ход и метафора двойственного отношения к 1990-м.

(А ещё в спектакле удваивается и утраивается стена арьерсцены – её дубликаты, служащие и школьной доской, и экраном, придуманы художником Марией Трегубовой; но описывать все изумительные визуальные метаморфозы «Сказки» – гиблое дело; лучше и не пытаться).

Изображение 90-х – то, что меня в драматургии «Сказки» как раз коробит; кажется частью спущенного сверху курса на «очернение» десятилетия. Даже если Могучий ничего подобного не имел в виду, он тот, кто вышил 90-е грубыми стежками, с акцентом на «лихость», «разруху» и «беззаконие». Не хочу уподобиться старикану, с шамкающим умилением вспоминающему прошлое, мол, у нас была великая эпоха; хотя да, уверен, именно великая (и мне повезло, я все десять огненных лет учился да веселился, не столкнувшись ни с одной из страшных сторон первой постсоветской декады), но не суть. Утрированный взгляд на прошлое – обычное дело; не ворчим же мы, когда Средневековье изображают временем кровавых псовых охот, варварских крестовых походов и скворчащих на кострах ведьм, что не очень-то справедливо.

Но за 1990-е, правда, хочется вступиться;

я вот не мог усмирить раздражение и отторжение такой однополярной картины мира: 1990-е в «Сказке» – не столько призрачная свобода, сколько морок и мрак психушки, наркобеспредел, бандитский угар и ментовский произвол; смутное, мутное, жёсткое, огнестрельное время.

Время, когда все боролись за выживание под «Белые розы» – тут претензия объективная: ну кто их тогда слушал? в 1993-м была уже другая музыка, другая попса. Эти неуместные «Розы» (сама по себе песня – гениальная, ничего против) звучат и в резонансном российском фильме 2019 года, победившем на «Кинотавре» «Быке»: там тоже гадко про 90-е, и я бы не стал сравнивать художественно несостоятельного (при всех его призовых достижениях) «Быка» с мощной «Сказкой», если бы не чёртовы «беззащитны шипы», хит дискачей перестроечных 1980-х, приписанный тридцать лет спустя к другой эпохе.

Шут с ним, с «Быком»; у «Сказки» много других, достойных кинобратьев.

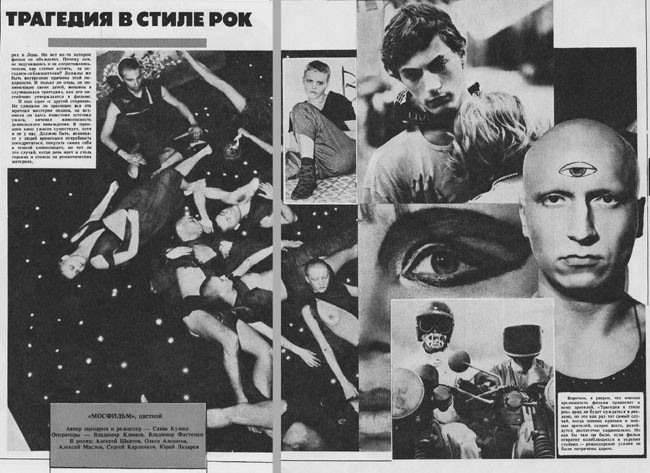

В первую очередь, фильмы Сергея Соловьёва, о чем я уже обмолвился выше, вспомнив «Нежный возраст» (который, кстати, тоже при первом просмотре невзлюбил, обидевшись за 1990-е, потом случайно пересмотрел – и уже со слезами счастья). Впервые на «Сказке» я задумался о сходстве между безбашенной карнавальностью спектаклей Могучего и фильмов САСа. Это может быть просто совпадение – присутствие в «Сказке...» доброго разбойника дяди Лёши (Вано Миранян), мгновенно напоминающего о лилипутах из «Ассы», или внешнее сходство Антона Ескина в роли демона Чёрного с Ильёй Ивановым, криминальным элементом Шаром в «Ассе» и потешным дядей Кокой в «Чёрной розе – эмблеме печали...». Но готов спорить, что другой знаменитый позднесоветский фильм, «Трагедию в стиле рок» (1988) Саввы Кулиша, Могучий точно держал в голове, придумывая свои наркотические оргии и выбирая актёра на роль Чёрного: просто сравните Ескина в сцене из спектакля с Алексеем Масловым в роли инфернального гуру и совратителя Кассиуса, смотрящего на нас со старого журнального разворота (а здесь – вторая серия фильма, где как раз про наркобездну).

У Кулиша назойливое, сугубо советского происхождения морализаторство искупалось беснующейся музыкой Сергея Курёхина; в «Сказке...» тенденциозному взгляду на 1990-е противостоит размашистая, ницшеанских масштабов фантазия Могучего. Нет здесь, конечно, никакого неофициального госзаказа. Есть стремление не осмыслить, но перепридумать недавнее прошлое, воссоздать его заново – как волшебную историю с ангелами и чертями, красавицей и чудовищами, искренними, но неловкими помощниками и беззащитным Иваном-дураком, победа которого возможна только за гранью реальности.

Про годы законности и порядка сказку не сложить.